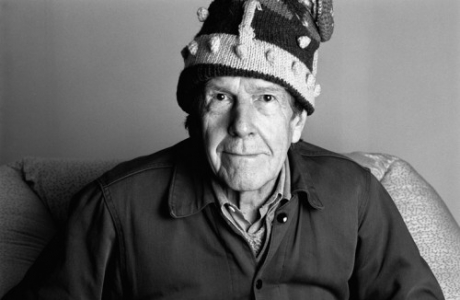

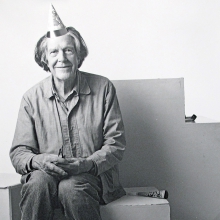

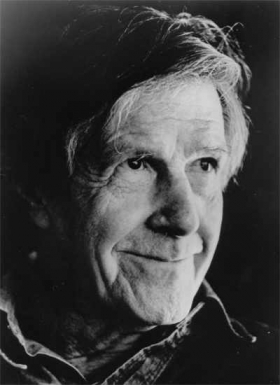

Ich hatte das Vergnügen, Cage ein paarmal zu treffen und konnte mich da und dort auch etwas ausführlicher mit ihm unterhalten. Er war ein Mensch von großer Bescheidenheit, unprätentiös in Erscheinung und Auftreten und undogmatisch in seinen Äußerungen, von Respekt vor Anderen, auch künstlerisch Andersdenkenden geprägt. Das letzte Mal traf ich ihn in Berlin, wenige Monate nach dem Mauerfall. Er war eingeladen worden, der ersten (und vielleicht auch letzten) öffentlichen Aufführung seines Music Circus oder Musicircus in der DDR beizuwohnen. Wissend, daß dies alles andere als ein publicityträchtiges Großereignis werden würde, war er gerne angereist. Verteilt auf dem Käthe Kollwitz-Platz, einer etwas verwahrlosten kleineren Parkanlage im damals noch kaum „ehemaligen“ Ostteil der Stadt, saßen und standen hunderte Menschen in kleineren und größeren Gruppen mit kleineren und größeren Instrumenten und Gebrauchsgegenständen und spielten inbrünstig Musik: manche wild und extravertiert, manche still und vollkommen in sich gekehrt. Wer kein Instrument hatte – und das waren viele, spielte mit Schlegeln oder anderen Hölzern auf den Schaukeln oder dem metallenen Klettergerüst auf dem Kinderspielplatz, tanzte, aß oder unterhielt sich oder performte anderweitig. Eine Gruppe von vier oder fünf Leuten stand in einem Gebüsch und bewegte die Äste und Zweige, um die Blätter rauschen zu machen, und ein einzelner junger Mann saß auf einer Bank mit einem auseinandergeschraubten, batteriebetriebenen Kassetten-Gerät, hielt die Enden eines vielleicht fünfzehn Zentimeter langen Tonbandes zwischen beiden Händen und erzeugte leise Geräusche, indem er dieses, am frei liegenden Tonkopf entlangreibend, immer hin und her zog. Wie vorgesehen, fanden viele Musiken gleichzeitig statt und vereinten sich zu einer einzigen. John Cage schlenderte lange Zeit, meist für sich, lächelnd die Wege des Parks entlang, blieb überall stehen, wo Menschen Musik machten und ergötzte sich sichtlich sowohl an den sophistizierteren, als auch an den einfachsten musikalischen Aktivitäten und an der Freude der Menschen, sich die Freiheit nehmen zu können, sich auch an der Aufführung dieses Stückes zu beteiligen. Ich glaube, die Wenigsten waren sich bewusst, wer dieser unscheinbare alte Mann war, der hier so unermüdlich durch den Park wanderte und ihren Aktivitäten so aufmerksam lauschte; dass das der Komponist des Stückes war, das sie gerade aufführten, der berühmte John Cage, der sein Leben lang bestrebt gewesen war, den Klängen seiner Welt eine Ordnung angedeihen zu lassen, ohne sie gleichzeitig dem Ego des jeweils ordnenden Individuums zu unterwerfen. Ich empfinde diesen Augenblick, diesen langen Spätnachmittag und Abend auf dem Käthe Kollwitz-Platz im Rückblick als eine der adäquatesten Ausformungen einer Utopie in Hinblick auf eine neu gewonnene Freiheit – innerhalb eines gewissen vorgegebenen Rahmens tun zu können, was einem beliebt und damit zum Gelingen eines Ganzen beitragen zu können. Und bei diesem Stück ist die Vorgabe annähernd gleich Null. Wenn ich mich an Leonard Bernsteins damalige – gewiss erhebende – Aufführung von Beethovens neunter Symphonie unweit der historischen Stätte der Maueröffnung erinnere, dieses Werkes, dessen vierter Satz (trotz all seiner positiven, friedlichen, brüderlichen Assoziationen) mit seinem anmaßenden Baritonsolo und seinem etwas zwänglichen Chorsatz den Inbegriff der Unterordnung, ja Unterwerfung des Individuums (und der Masse) zum Zwecke des Erreichens einer quasitriumphalen Zielvorgabe darstellt, empfinde ich umsomehr die Realisation von Cages Musicircus zu dieser an Hoffnungen und Utopien reichen Zeit, an diesem Ort inmitten des eben geöffneten Ostberlins, als einen viel konkreteren Spiegel der Utopie konstruktiver Selbstbestimmtheit: Wenn schon – wie wir heute in wehmütigem Rückblick auf wieder einmal zwanzig Jahre enttäuschter Hoffnungen wissen – wenn schon nicht ein Triumph der Freiheit, so doch wenigstens ein Triumph der Utopie von Freiheit. Mehr Trost können wir in dieser Welt wohl kaum verlangen.